그들의 일기장

영화 속 그들, 어떻게 살아가고 있을까

히데코와 숙희의 일기

<아가씨>

정다희 / 2020-10-29

| 영화가 끝난 후 영화 속 인물들이 어떻게 살아가게 될지, 혹은 지금 어떻게 살아가고 있을지 궁금한 적 없으셨나요. <우리들>의 선이와 지아는 화해한 뒤 예전처럼 친한 친구 사이로 돌아갔을까요? <캐롤>의 테레즈와 캐롤은 한집에서 행복하게 살아가고 있겠지요? 그들은 자신의 삶을 어떤 색깔로 채워가고 있을까요. 퍼줌이 상상력을 발휘해 쓴 그들의 뒷이야기, ‘그들의 일기’를 보여드립니다. |

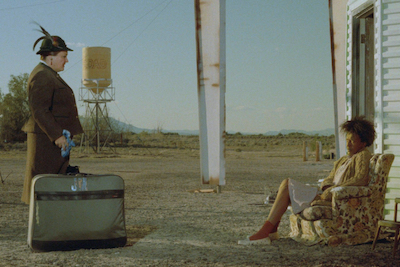

〈아가씨〉 스틸컷

〈아가씨〉 스틸컷

히데코의 일기

193x년 4월 25일

이곳은 아마 세상에서 가장 소란할 거야. 상해 거리 사람들은 왁자했다. 자동차와 인력거가 쉴 새 없이 오가고, 2층짜리 트램이 땡땡거리는 종소리를 울리며 그 사이를 가로질렀다. 주변 말소리를 하나도 알아들을 수 없다니, 두려움과 해방감이 동시에 느껴졌다. 이 사람들은 나를 모른다. 낭독하지 않아도 된다. 더 이상 미쳐서 죽을까 봐 고민하지 않아도 된다. 히데코는 이미 죽었으니까.

“아가씨, 저거 보셨어요? 우리도 저거 타 봐요!”

숙희는 거리 풍경에 신이 나 야단이었다. 꼭 “판돌 씨”라고 부르라고 했는데 아가씨라고 부르다니, 나는 다른 선택지도 줬다. “여보”. 나는 사람들과 부딪치지 않으려고 버둥거렸다. 숙희는 누구와 부딪혀도 아랑곳 않았다. 잡은 손에 힘이 잔뜩 들어가 있었다. 웃기다. 숙희는 어디에 몰두해 있을 때면 힘 조절을 못한다. 우리는 트램을 잡아타고 2층으로 달려 올라갔다. 숙희는 밝은 거리를 보며 눈을 찡그렸다. 사람이 저렇게 일일이 예쁠 일인가. 나는 숙희 얼굴을 쓰다듬었다. 누구도 우리에게 관심을 갖지 않았다. 아마 다정한 남녀로 보이겠지. 나는 괜히 가짜 콧수염을 만졌다.

〈아가씨〉 스틸컷

〈아가씨〉 스틸컷

이번 역할은 재미있다. 이모부 책을 읽을 때마다 나는 연기자였다. 숙희 앞에서도 순진한 아가씨를 연기한 적 있다. 이번 역할은 달랐다. 나는 숙희에게 내가 원하는 만큼 대담하게 행동한다. 인상만 써도 사람들이 내 심기를 살핀다. 다들 그런 ‘고판돌’을 당연하게 여겼다. 편했다. 마음 가는 대로 해도 당연하게 여기다니? 어쩌면 그 집에서도 내가 약간 미쳐있던 게 아니라, 내가 여자여서 미쳤다고 했나 보다.

재산은 쉽게 쓸 수 있었다. 내가 고판돌이어서였다. 돈을 찾거나 쓸 때 마주 앉은 사람들은 모두 숙희가 아닌 나를 쳐다보았다. 우리는 일본인을 접객하는 가게에서 필요한 것들을 구했다. 나는 얼굴만 비추고 숙희가 흥정을 했다. “바깥사람이 물정을 모른다”는 식이었다. 나는 정말 시세를 몰랐다. 달라는 대로 돈을 주려 하면 숙희가 야단을 쳤다. 숙희는 꼭 두세 번씩 가격을 깎았다. 그러고선 자신이 능구렁이 같지 않냐며 자랑스러워했다. 딱히 능구렁이 같지도 않았고 상인들도 흥정을 감안해 가격을 부른 것 같았지만, 우쭐한 숙희가 사랑스러웠다. 천지간에 아무도 없던 내게 이제 숙희가 있다.

〈아가씨〉 스틸컷

〈아가씨〉 스틸컷

우리가 상해에서 처음 좋아하게 된 가게는 카페였다. 숙희의 새 옷을 재단하는 동안 발견한 가게다. 들어가자마자 부드러운 음악이 흘러나왔다. 최신식 축음기가 있었다. 손님도 서양 사람들이 거의 대부분이었다. 조선말을 해도 아무도 쳐다보지 않았다.

“아가씨, 여기 너무 좋아요...”

“신기하지? 음악도 좋다. 가장 잘 된 연주를 녹음해놓고 트는 거야. 저기 축음기가 있네.”

“냄새도 너무 좋아요...”

나는 영어로 커피와 홍차를 주문했다. 숙희는 입을 떡 벌리고 나를 쳐다보았다. 이모부가 귀족 접객에 필요하다고 익히게 한 게 도움이 되다니, 나는 속으로 쓴웃음을 지었다. 영국식 스콘도 주문했다.

“진짜 맛있어요...”

“많이 먹어.”

숙희는 눈을 동그랗게 떴다. 이제 매일 이런 것들만 먹으면서 지낼 거야. 내가 웃으니 숙희도 입에 있던 스콘을 간신히 삼키고 웃었다. 그리고 진지하게 말했다. 그런데 아가씨, 이제 저녁은 뭐 먹어요? 나는 숙희가 나를 ‘여보’라고 부르기 전까지는 먹지 않겠다고 했다.

〈아가씨〉 스틸컷

〈아가씨〉 스틸컷

숙희의 일기

193x년 4월 25일

눈부시다. 상해에서는 창문으로 하루가 쏟아져 들어온다. 오늘도 신나게 살아야만 할 것 같다. 전에 생각을 한 적 있다. 한 밑천 잡아서 조선 땅 뜨겠다고, 그리고 반짝거리는 걸 잔뜩 사고 히데코 생각을 하지 않겠다고. 마지막 다짐은 솔직히 진심이 아니었다. 마지막만 빼고 이루어져서 다행이다. 히데코는 반지와 목걸이를 나에게 잔뜩 안겼다. 섬세한 세공이 된 진짜 보석이었다. 히데코는 나한테 감정을 받아 물건을 산다. 보석상이 가짜를 하나 꺼내 보여주면, 내가 신호를 보내고 히데코는 고개를 젓는다. 그럼 뒤에서 진짜 좋은 물건이 등장한다. 히데코는 그 어떤 목걸이보다 내가 더 빛난다고 했다. 물론 히데코가 내게 물건만 안긴 건 아니었다. 나는 히데코가 안길 때 품이 얼마 만큼인지 정확히 안다. 고판돌의 양복은 내 담당이다. 누가 치수를 재게 하다가 히데코 정체가 들통 나면 안 되기 때문이다. 내가 기억하는 품 크기로 만들면 언제나 히데코 몸에 꼭 맞는다.

〈아가씨〉 스틸컷

〈아가씨〉 스틸컷

솔직히 처음엔 히데코가 너무 세상 물정을 몰라서 걱정했다. ‘내가 앞으로 지켜줘야겠다’ 마음먹었다. 하지만 히데코는 내가 상상도 못했던 것들을 많이 안다. 서양 말까지 하다니! 세상에는 배울 게 많다. 내가 입히고 기른 것 중에 가장 아름답고 똑똑한 히데코. 가끔 한숨이 나온다. 히데코는 익숙하지 않은 양복을 입고도 귀족 같다. 나는 이제 타마코도 아닌 숙희로 산다. 숙희는 어떤 사람일까? 자주는 아니지만 가끔 조바심이 난다. 여기 사람들과도 다르고, 히데코와도 다르고, 이제는 보영당에서도 멀어진 내가 어떤 숙희가 될까. 내가 뭘 하면 가끔 히데코가 웃는다. 그리고 이유를 잘 말해주지 않고 웃음기 어린 눈으로 나를 바라보기만 한다.

길을 갈 때 사람들의 시선이 느껴진다. 히데코를 쳐다보는 여자들도 보인다. 히데코도 의식하는지 모르겠지만 정말 짜증난다. 가끔은 넋을 잃고 바라보는 사람을 쫓아내기도 했다. 나는 인상을 쓰고 위협하는 얼굴을 해본다. 어떤 은행원은 대놓고 히데코에게 “여자처럼 곱다”고 말했다. 그럴 때 히데코는 모욕당한 표정을 한다. 그러면 상황은 쉽게 해결되곤 했다. 이쁜 건 맞지만 남자에게 그런 말을 하면 욕이 되기 때문이다. 정말 예쁜 건 어떻게 감추기가 어려운 것 같다.

〈아가씨〉 스틸컷

〈아가씨〉 스틸컷

“이제 어디 갈래?”

히데코, 아니 판돌이 묻는다. 오늘 맛있는 것도 먹었고, 새 옷도, 보석도 샀는데. 이제 뭘 해야 할까. 나는 히데코를 빤히 쳐다본다. 히데코는 팔짱을 낀다. 이제 집에 가자. 우리는 인력거를 잡아탔다.

“자동차 한 대 살까봐. 기사도 부리고. 가고 싶은 곳 어디든 가게.”

“아가... 아니 여보, 저는 말을 좀 배울까 봐요. 상해 말.”

이곳에서 일본어만으로 잘 살아갈 수도 있겠지만, 여기 사람들이 내게 비굴함과 경멸을 같이 내보이기도 한다. 처음에는 내가 말을 잘못했나 했다. 우리가 일본어를 써서 그런 것이었다. 아무리 식민지라해도 다들 일본을 반기겠는가. 나는 조선의 저잣거리를 생각했다. 그들 앞에서는 웃어주고, 뒤에서는 반기지 않았던 속마음 같은 것들. 동병상련일까. 나는 화려한 상해 거리와 아름다운 옷들 아래에 보이지 않는 화와 텅 빈 속마음 같은 걸 생각했다. 그래도 오늘은 당장, 예쁜 것과 맛있는 것, 그리고 히데코와 함께 잠들겠지. 아직 우리가 함께할 시간은 많으니까.

PURZOOMER

낮에는 직장인, 밤에는 수상한 소설 클럽 운영인. 매달 3편 이상 재미있는 소설을 써서 보내주자는 목표로 ‘비밀독자단’을 만들어 운영 중.

STORY : 그들의 일기장

퍼플레이 서비스 이용약관

개인정보 수집/이용 약관