그들의 일기장

영화 속 그들, 어떻게 살아가고 있을까

야스민, 브렌다, 필리스의 일기

<바그다드 카페>

윤혜은 / 2020-09-10

| 영화가 끝난 후 영화 속 인물들이 어떻게 살아가게 될지, 혹은 지금 어떻게 살아가고 있을지 궁금한 적 없으셨나요. <우리들>의 선이와 지아는 화해한 뒤 예전처럼 친한 친구 사이로 돌아갔을까요? <캐롤>의 테레즈와 캐롤은 한집에서 행복하게 살아가고 있겠지요? 그들은 자신의 삶을 어떤 색깔로 채워가고 있을까요. 퍼줌이 상상력을 발휘해 쓴 그들의 뒷이야기, ‘그들의 일기’를 보여드립니다. |

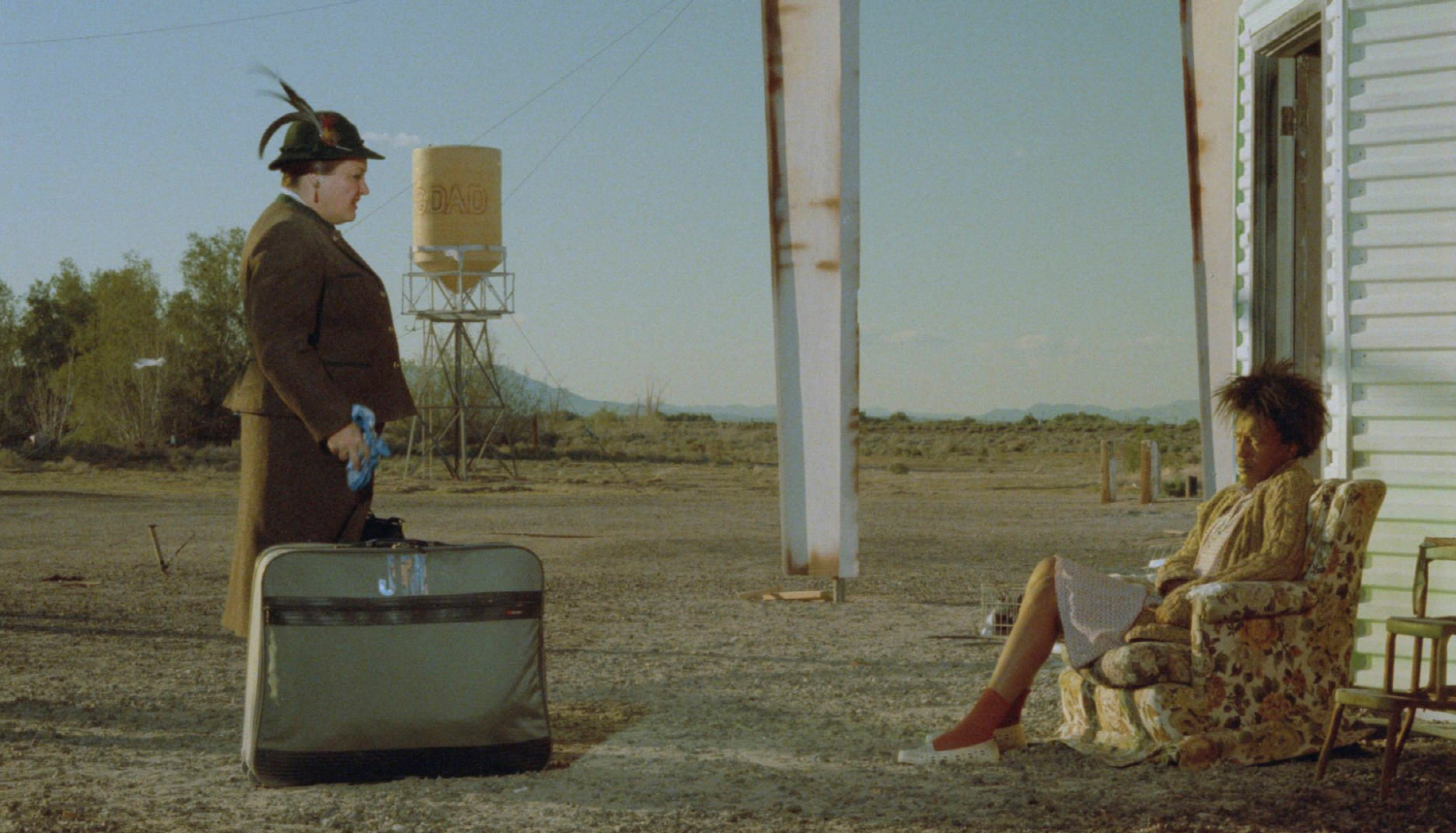

〈바그다드 카페〉 스틸컷

〈바그다드 카페〉 스틸컷

야스민의 일기

1987년 7월 17일

이제 우리는 서로를 참지 않아도 된다. 아닌 척하며, 몰래 혐오할 필요도 없다. 그런 자신을 증오할 필요는 더더욱 없어졌다. 아마 다른 많은 연인들처럼 얼마간 함께한 시간을 미화하며 미안해하다가 언젠가 아무렇지 않게 지금을 떠올리겠지. 그리고 다시 한 번, 참 잘했다고 생각하겠지. 꼭 그랬으면 좋겠다.

이번이 처음 이별하는 게 아니라는 것. 그것만은 정말 다행이다. 물론 이별은 늘 처음처럼 아프지만, 언젠가의 내가 이 시기를 지나왔다는 걸 떠올리면 마음이 조금은 단단해진다. 이 남루한 곳에서는 얼마나 지내게 될까. 아침이 되어도 나를 기다리는 일이 하나도 없다. 자유롭다기보다는 황망한 마음. 난생처음 아침 일기를 써본다. 게으르게 이별을 건너라는 신호일까. 공백이 많은 일상을 내가 감당할 수 있을까. 막막하다.

〈바그다드 카페〉 스틸컷

〈바그다드 카페〉 스틸컷

1990년 7월 16일

돌이켜보면 3년 전 나에게 필요했던 건 특별한 매일이 아니라 그저 또 다른 일상이었는지 모른다. 부지런히 일을 하고, 돌아오는 길에 이따금씩 근사한 밥을 사 먹고, 형편이 괜찮다면 수준에 맞는 공연을 보고, 집에 돌아와서는 청소를 한 뒤 일찍 잠이 드는 평범한 나날. 말하자면, 낯선 곳에서 새롭게 성실하고 싶었던 것이다.

그런 의미에서 바그다드 카페를 만난 건 운명 이전에 행운이었다. 모든 운명에 반드시 행운이 따르는 것은 아니니까. 지금의 모든 것을 기꺼이 ‘행운명’이라고 부르고 싶다. 언젠가 이 일상에도 관성이 붙어버리기는 마찬가지겠지만, 그동안 지켜온 어떤 시절보다 가능한 한 느리게 지루해졌으면 좋겠다. 이곳을 떠올리며 후회하게 되는 날은 절대로 마주하고 싶지 않아.

우습지. 오늘은 내 생일인데, 행복한 날에 문득 불행을 생각하는 내가 조금 낯설다. 독일에서의 나라면 퍽 익숙했을 모습을 꽤 잘 잊고 살았지 싶다. 바그다드 덕분에 나는 성실히 희망하는 법을 잃어버리지 않을 수 있었다. 아직도 어떤 사람들은 내가 이곳에 마법을 부렸다고 철 지난 소리를 하지만, 내 사랑을 끝내 거북하게 여기지 않고 받아준 바그다드야말로 내 생에 다시없을 파라다이스나 다름없다는 걸, 그들은 알까.

〈바그다드 카페〉 스틸컷

〈바그다드 카페〉 스틸컷

브렌다의 일기

1988년 10월 20일

다정을 나눠줄 사람이 필요했다는 걸 인정할 수밖에 없다. 누더기 같은 마음에 내성이 생겼다고 생각했는데, 군데군데 나도 모르는 실밥이 터져 있었나 보다. 그 사이를 때마침 야스민이 꼼꼼히 채워주었다는 걸 안다.

어제는 필리스가 태연한 목소리로 “엄마는 아빠를 왜 다시 받아준 거야?”라고 물었다. 마치 안부를 묻듯이. 그래, 그건 안부라면 안부였는지도 모른다. 필리스가 딸이 아니라 친구였다면 분명 저런 식으로 나를 걱정했을 테니까. 브렌다, 잘 생각해 봐. 괜찮겠어? 라고.

사실 내게는 저런 걱정을 해줄 친구가 없고, 있다 해도 그건 물론 야스민일 뿐인데. 야스민은 좀처럼 나를 딱하게 여기지도, 그 흔한 첨언 한 번도 않았다. 참 이상하지, 그 지켜봐줌이 내겐 한 번도 받아본 적 없는 위로처럼 느껴졌으니 말이다. 거의 미쳐 돌아버릴 것 같아서 날뛰는 나를 어쩌지 못한 채 망연히 바라보던 공허한 눈빛들과는 다른, 내 행동과 선택 하나하나에 신뢰와 온기를 더해주는 눈빛이 야스민에게는 있었다. 확실히, 야스민이 이곳에 온 뒤로 나의 지랄병도 잠잠해졌다. 그녀에겐 사람을 안심하게 만드는 능력이 있다. 생애 전반에 걸쳐 갈급증을 앓았던 내게 야스민은 신기루처럼 다가와 오아시스처럼 머물러 있다.

〈바그다드 카페〉 스틸컷

〈바그다드 카페〉 스틸컷

1988년 10월 21일

어제는 필리스에게 핀잔을 주면서도 속이 참 아팠다. 어린 필리스 눈에도 제 아빠가 참 별로이긴 한가 보구나 싶어서. 그 애가 속속들이 알아차리도록 삶 구석구석을 활짝 열어두며 지낸 시절이 후회스럽다. 오늘의 평화에 그토록 손쉽게 무임승차한 남편을 향한 아쉬움, 나라고 왜 없을까. 하지만 나에게 그가 일정 부분 필요하다는 걸 언젠가 필리스가 이해해주는 날이 오면 좋겠다. 야스민이 콕스와 결혼해도 되겠느냐고 내게 물어봤던 것처럼……. 아니다. 방금 쓴 말은 취소야. 필리스가 영영 몰랐으면 좋겠는 것들이 훨씬 많다. 나를 이해하게 되면 필리스도 무심코 나와 같은 삶을 살게 될까봐 갑자기 겁이 난다. 오늘도 딸의 얼굴을 보면서는 하지 못하는 말들을 일기에 겨우 풀어 놓는다. 이제 일기장은 브렌다의 방에 둬야겠어.

〈바그다드 카페〉 스틸컷

〈바그다드 카페〉 스틸컷

필리스의 일기

1997년 4월 22일

“삶이 내 기대를 자주 엇나가는 걸 지켜보는 게, 아무리 노력해도 결정적인 순간에는 마냥 당하고만 있는 내가 지겨웠어.”

“악다구니는 왜 악다구니로 끝나지 않고 꼭 눈물을 데리고 오는지. 그게 얼마나 쪽팔린 일인 줄 아니?”

이번 주에는 가족을 인터뷰한 뒤 기사를 쓰는 과제가 주어졌고, 나는 엄마와 브렌다에게 물었다. 두 분은 어떻게 가족이 되었나요? 돌아온 대답은 둘 다 엉뚱했지만 나는 이렇게 덧붙일 참이다.

‘적어도 내가 아는 이모는 엄마가 혼자 울도록 내버려둔 적이 없었고, 엄마는 무엇이든 이모와 함께 싸워줄 준비가 돼 있는 사람 같다. 이모에게 매일 시비를 거는 사람은 엄마뿐인데도.’

PURZOOMER

프리랜서 인터뷰어이자 14년차 일기인간. 『일기 쓰고 앉아 있네, 혜은』(어떤책, 2020) 출간

STORY : 그들의 일기장

퍼플레이 서비스 이용약관

개인정보 수집/이용 약관