MY FIRST

나의 첫 영화 연출기

10년 전, 희망이 되어준 작품

<고백> 제작기

유지영 | 영화감독 / 2020-06-25

| ‘처음’이란 말은 많은 감정을 불러일으키죠. 설렘이기도 두려움이기도 한 그것! 우리가 사랑하는 여성 감독들의 처음은 어땠을까요? 여전히 두근두근 소중한 기억일지, 자다가도 벌떡 일어나게 하는 부끄러움의 시간일지 아무도 모를 일입니다. 그래서 준비했습니다. 감독들이 직접 들려주는 ‘나의 첫 영화 연출기’를! 영화제작 과정부터 우당탕탕 좌충우돌, 따뜻한 메시지까지 < MY FIRST >에서 만나보세요! |

유지영 감독 필모그래피 2017 <극장 쪽으로> 연출 <나와 봄날의 약속> 각본, 스크립터 <수성못> 연출 2014 <어느 날 갑자기> 연출 2013 <일요일의 앵두> 연출 |

<고백> 포스터

<고백> 포스터

학부 4학년. 졸업 영화 준비를 앞둔 겨울 방학 동안 많이 아팠다. 학비가 비싸기로 유명한 학교를 다니며 졸업 작품 비용을 오롯이 학생 본인이 마련해야 했던 터라 영화에 대한 부담은 살아 온 짧지 않은 생애 속에서 그 어떤 부담 보다 컸다. 부모님에게 500만원을 받아냈고 ‘이번에 만든 영화는 나에게 처음이자 마지막 영화가 될 수도 있다’는 마음으로 임했던 시나리오 구상 시기, 실제로 그 압박감은 육체에까지 전해져 매일 낮밤으로 소화불량에 시달렸다. 그때 가장 기억에 남는 한 장면이 있다. 밤새 컴퓨터를 켜놓고 멀뚱멀뚱 앉아 있다 새벽이 왔는데, 자취방 유리창 밖으로 검은 어둠이 가신 뒤 푸르러지는 풍경이 보이고 새소리가 들리자 불쑥 울음이 터져 나왔던 것이다. 그런 생각이 들었었다. ‘내가, 잘 할 수 있을까.’

나도 모르게 깊은 절망이 마음속에서 커져가고 있을 때였다. 어느 날, 공강 시간에 다시 모니터를 부여잡고 앉아 끙끙 앓고 있었는데 어머니에게 전화가 왔다. 택배는 받았느냐, 잘 지내냐는 안부 인사가 한 귀로 들어와 한 귀로 나가고 눈은 모니터의 흰 한글 창을 힘없이 바라보던 그때, “엄마가 웃긴 얘기 하나 해줄까?”로 시작된 (엄마가 지난 주말에 겪었다는) 짧은 에피소드를 들으며 뒤통수를 한 방 맞은 것 같았다. ‘이거다! 이걸 소재로 하면 되겠다!’ 싶었기 때문이다.

<고백> 스틸컷

<고백> 스틸컷

그때 엄마가 겪었다는 이야기는 이랬다. 성당에서 집으로 돌아오는 길에 집 열쇠가 없다는 사실을 깨닫고 엄마는 아빠와 동생에게 전화를 걸었지만 누구도 받지 않자 담을 넘어 집으로 들어가기로 했다. 그런데 담을 넘던 그때, 마침 지나가던 이단 종교에서 나온 한 남자가 담 위에 엉거주춤 걸쳐져 있는 엄마를 붙잡고 30분간 설교를 했다는 것이다. 그때 엄마의 마음속에는 크게 두 가지 생각이 일었다고 한다. 첫째는 이렇게 담을 넘어 집으로 들어갈 수 있다는 사실을 낯선 사람에게 들켜버렸다는 불안감과, 둘째는 화장실이 급해 죽겠는데 도통 놔주지 않는 이 사람을 어떻게 뿌리칠 것인가, 하는 것이었다고. 결국 엄마는 화를 버럭 내고 폴짝 담 안으로 뛰어내려 부리나케 집 뒷문으로 들어가 문을 잠가버렸다고 한다.

엄마와의 전화 통화를 끝내고 나는 한글 창에 이렇게 적었다. ‘한 중년 여성과 낯선 방문객이 보낸 짧은 오후 시간’. 그리고 시나리오 수업 마감을 앞둔 날 새벽 <고백>의 초고를 완성했다. 돌이켜 보면 경제적으로 엄마가 졸업 작품에 도움을 준 것보다 엄마와의 그 통화가 나를 살린 것이란 생각이 든다. 그러면서 또 하나의 야심이 생겼다. ‘이 영화를 엄마가 보고 재밌어했으면 좋겠다’고.

<고백> 스틸컷

<고백> 스틸컷

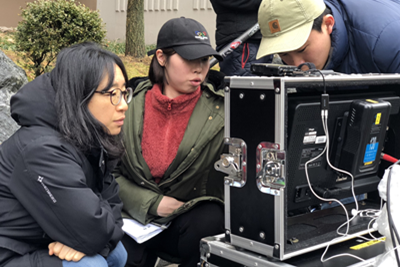

그렇게 나는 영화 <고백>의 시나리오를 썼고 심사를 통과한 후 한 달간의 짧은 프리 프로덕션을 거쳐 5회 차 만에 영화를 완성했다. 당시 미대에 속해 있던 영상과에서 나는 유별나게 ‘영화’로 졸업 작품을 찍었다. 생각지도 못했던 난관들이 제작과정에서 펼쳐졌는데, 우선 학교를 함께 다니던 동기들이 영화 스태프로서의 경험이 전무하여 하나부터 열까지 함께 익히고 배우며 작업해야 했다는 것이다. 그 때문에 프리 프로덕션부터 현장 작업, 포스트 프로덕션까지 많은 것이 서툴고 비효율적으로 돌아갈 수밖에 없어 뒤죽박죽이었다. 전문가라고는 외부에서 모신 촬영감독 한 분과 미술감독이 전부였는데 나 역시 스태프를 꾸려 찍는 영화는 처음이었기 때문에 감독인 나부터가 우왕좌왕하기 일쑤였다.

5회 차 마지막 날 밤은 영화에서 가장 중요한 신 중 하나인, 박씨(박현영)가 ‘성인영화’를 본 후 죄책감에 시달려 잠에 들지 못하는 가운데 영배(최규영)가 뒷문을 열고 들어오는 판타지 장면을 촬영하는 날이었다. 어느새 새벽 3시를 넘긴 시간, 나와 촬영감독을 제외한 모든 스태프와 배우들이 잠들어 있었다. 박씨와 영배 역의 두 배우를 겨우 깨우고 촬영감독과 나만이 스태프로 참여해 찍은 그 장면을 보면 아직도 그때 피로에 찌들어 졸고 있던 스태프들의 표정이 생각나 미안하다. 그리고 ‘이 영화가 과연 완성될 수 있을까’라는 생각으로 어깨를 무겁게 짓누르던 부담감 또한 그대로 느껴진다.

<고백> 스틸컷

<고백> 스틸컷

그럼에도 나는 시나리오 구상 단계에서처럼 ‘이 영화는 내가 만드는 마지막 영화일 수도 있다’는 생각으로 편집과 후반작업까지 집요하게 임했다. 졸업 후 취업이 예정된 상태도 아니었고 대구로 내려가야 하는 형편이었기에 영화를 계속 할 수 있을지에 대한 그 어떤 확신도 없었다. 그랬기에 모두가 짐을 싸서 떠난, 눈 내리는 조치원 학교 편집실에 홀로 앉아 밤을 새가며 편집하고 직접 색보정을 했다. 그리고 서울을 오가며 교수님의 도움을 받아 처음으로 믹싱 작업이란 것도 해봤다.

할 만큼 했다는 생각이 들었을 때, 지도 교수님께서 국내에 여성영화제들이 있으니 한 번 내보는 것이 어떻겠냐는 말을 해주셨다. 그렇게 처음으로 영화를 출품한 서울국제여성영화제에서 한국단편경쟁 부분에 올라 운 좋게 대상을 받으며 <고백>은 다음해 9개 영화제에 줄줄이 초청됐다. 서울국제여성영화제에서 대상 수상소감을 말하기 위해 무대에 올랐을 때가 생각난다. 전혀 예상하지 못했던 상이었기에 나는 잠시 마이크를 두고 할 말을 잃었다. 그리고 꺼낸 첫마디가 “<고백>을 만들었던 27살 한 해 동안 참 많이 힘들었는데 희망이 생긴 것 같다”였다. 그땐 희망이 실제로 존재하는 것인지도 모르고 한 말이었는데 지금 생각하면 <고백>은 2020년 37살이 된 나에게 아직까지 영화를 하게 만들어 준 고마운 작품이 되었다. 한 사람을 살린다는 건 절망에 빠진 사람에게 기회를 주는 것이기도 하다는 걸 그때 깨달았다.

<고백> 스틸컷

<고백> 스틸컷

나는 지금 대구의 한 영화제 심사위원으로 경쟁부문에 접수된 단편영화들을 하루에 4~5편씩 보며 경쟁작에 오를 후보 영화들을 심사하고 있다. 그때 <고백>이 영화제에 뽑히지 않았더라면 지금의 나는 없었을지도 모른다는 생각이 들어, 영화 한 편 한 편 한 장면도 놓치지 않겠다는 심정으로 심사를 하고 있다.

영화학교를 다닐 때 어떤 선생님께서 “영화감독이 된다는 것은 부모 가슴에 대못을 박고 시작하는 매우 큰 결단”이라고 하셨다. 그 말은 내 가슴에 오래 남아 있어 내가 선택한 길에 대한 막중한 책임감을 평생 지게 했다. 앞으로 계속 나만의 영화를 만들어가고 싶고 평생을 영화감독으로 살다 죽고 싶은 내게 <고백>은 그 시작을 열어준 작품이라 고맙고 또 고마운 작품이다. 그때의 마음으로 초심을 잃지 않고 오래 고민하고 번뇌하여 영화를 만들어 가고 싶다.

PURZOOMER

<고백>, <어느 날 갑자기>, <수성못>, <극장 쪽으로> 등 연출

관련 영화 보기

STORY : MY FIRST